José Brunner, historien et philosophe des sciences, est le petit-fils de Maximilian Brunner, détenu juif de Buchenwald, et membre du Conseil scientifique de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Mittelbau-Dora. Il vit en Israël dans une banlieue de Tel-Aviv où il a enseigné à l’université en qualité de professeur. Un de ses domaines de recherche a porté sur l’analyse de l’histoire et la conceptualisation des traumatismes. Professeur invité, entre autres, à l’Université Friedrich Schiller d’Iéna et à l’Université privée Sigmund Freud à Berlin, il a dirigé la revue History and Memory. José Brunner aurait prononcé son discours le 5 avril 2020 dans le cadre de la cérémonie commémorative organisée au Théâtre national allemand.

Un plaidoyer pour la diversité

C’est dans un faubourg de Tel-Aviv que j’écris ce discours que j’aurais dû prononcer au Théâtre national allemand de Weimar le 5 avril 2020, à l’occasion de la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp de concentration de Buchenwald. En Allemagne, toutes les manifestations organisées à cette occasion ont dû être annulées en raison de la propagation du coronavirus. Ici aussi, en Israël, je suis confiné et je n’ai pas le droit de quitter mon domicile. Un danger invisible se tapit à l’extérieur. C’est un peu curieux de commémorer la libération de Buchenwald dans ces circonstances. Des parallèles se dessinent dans ma tête, que je rejette immédiatement. Ils me paraissent trop grossiers. Se protéger contre un virus, ce n’est pas comme essayer de se cacher des nazis. Un virus ne hait pas, ne persécute pas, et même s’il tue, il n’est pas doté d’intentions meurtrières. Mais comme la Shoah, il change le monde. Ce qui semblait sûr et évident hier ne l’est plus aujourd’hui. Du jour au lendemain, nous avons perdu la sécurité existentielle dont nous disposions. En dépit des différences, cette expérience me lie maintenant de manière étrange à mon grand-père. Sa vie aussi a basculé de façon inattendue.

De lieutenant à détenu

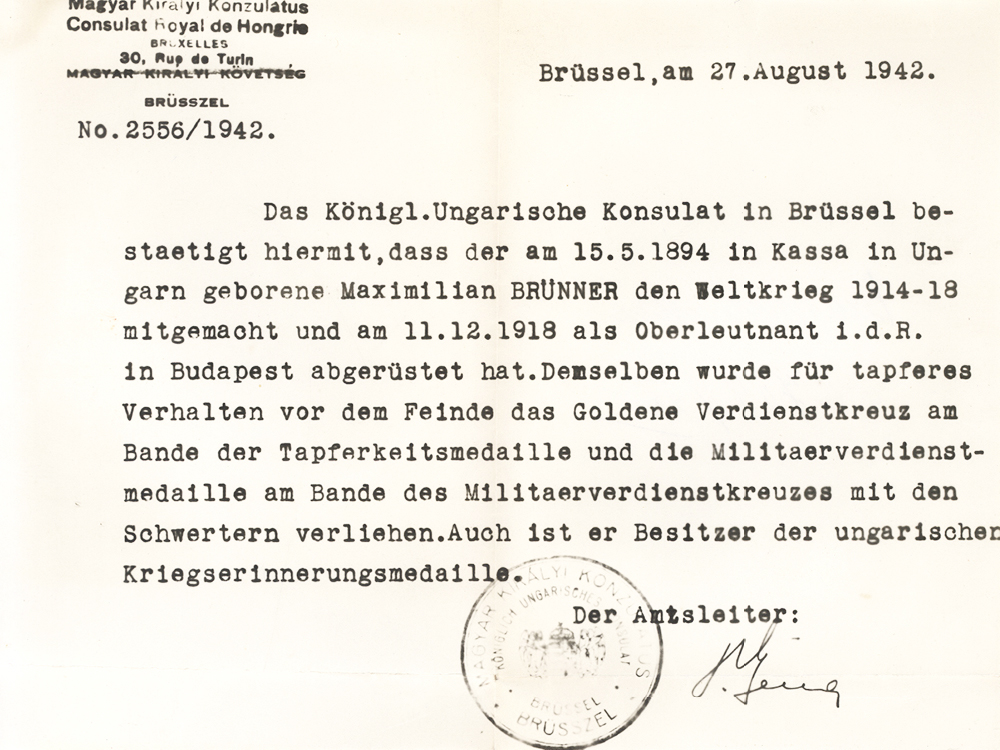

Maximilian (Menasche) Brunner, que j’appelais grand-père Max, est né en 1894 à Košice (aussi appelé Cassovie), ville majeure de l’est de la Slovaquie, qui faisait alors partie de l’Autriche-Hongrie et où les Juifs s’étaient déjà établis au XVIe siècle. Sa famille s’installe à Anvers lorsqu’il n’a que quatre ans. Toutefois, il décide de servir comme volontaire dans l’armée impériale et royale austro-hongroise pendant la Première Guerre mondiale et reçoit la Croix d’or du mérite ainsi que de nombreuses autres distinctions après la guerre. Démobilisé avec le grade de lieutenant, il rentre à Anvers en décembre 1918 et y devient tailleur de diamants.

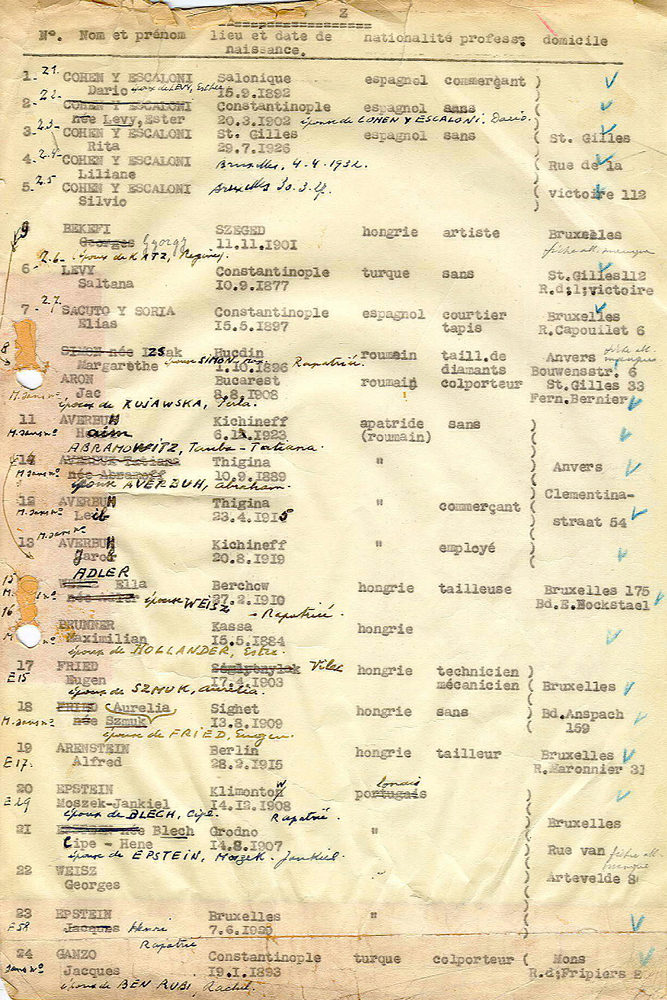

En mai 1940, la Wehrmacht envahit la Belgique et en juillet 1942 débute la persécution des Juifs. Mon grand-père se procure auprès de la famille Balzat, pour lui et sa famille, des faux papiers et une cachette à Genval, une petite bourgade wallonne idyllique. Il s’aventure malgré tout à Bruxelles de temps à autre. C’est là que des agents de la Gestapo l’arrêtent, le traînent dans une cave et le battent jusqu’au sang pour qu’il trahisse le refuge des siens. Il refuse de fournir toute information. Défiguré au point d’être méconnaissable, il est transféré au camp de rassemblement SS de Malines, entre Bruxelles et Anvers. De là, plus de 25 000 Juifs sont envoyés vers la mort à Auschwitz. Son nom figure au numéro 704 de la liste de transport du 12 juin 1943.

Ancien officier de l’armée impérial et royal austro-hongroise, Max réussit à obtenir une lettre de protection du consul de Hongrie à Bruxelles.

Comme les crimes allemands doivent être commis conformément aux règles, il est donc retiré de la liste et son nom est remplacé par celui de Sophie Sluyter, une jeune femme de 25 ans. Mais lorsque Himmler ordonne la déportation des derniers Juifs encore incarcérés en Belgique six mois plus tard, mon grand-père est finalement déporté le 15 décembre 1943, par le transport Z à Buchenwald, où il est affecté au bloc 22, le bloc juif. Il est le numéro 16 sur cette liste. Ce moment marque sa déchéance de lieutenant de l’état-major impérial et royal et diamantaire anversois à détenu de Buchenwald.

Hiérarchies et solidarité

Les détenus politiques de Buchenwald peuvent, une fois par mois, envoyer une lettre au monde extérieur pour demander des colis d’aide. Les Juifs ne jouissent pas de ce privilège. Mon grand-père, toujours débrouillard, conclut un pacte avec deux détenus politiques serbes dont les villages ont été détruits et les familles assassinées. Ils n’ont plus de parents vers qui se tourner. Bien que Max ait encore une famille, il n’a pas l’autorisation de lui écrire. Les Serbes lui fournissent donc les formulaires auxquels ils ont droit et il adresse ses missives signées Georges Mirkovič à la famille Balzat à Genval, où sa femme Esther, ma grand-mère, sa fille Dora, ma tante, et son fils Henri, mon père, ont trouvé refuge. Max demande de l’argent, des vêtements et de la nourriture. Là aussi, la bureaucratie allemande fonctionne sans problème ; les colis arrivent à destination. Les trois hommes s’en partagent le contenu et survivent.

Mon grand-père utilise également cet argent pour aider des détenus politiques belges. Pour cela et pour d’autres formes de résistance contre les gardes de Buchenwald, l’État belge lui décerne – malheureusement, à titre posthume – la Croix de Chevalier de l’Ordre de Léopold II avec Palme et la Croix de guerre.

Je vous raconte l’histoire de grand-père Max avec autant de détails, non seulement pour honorer la mémoire d’un homme, qui, comme beaucoup d’autres, a su faire preuve de solidarité, même dans un camp de concentration, mais aussi et surtout parce que je veux plaider pour que personne ne soit plus considéré seulement comme une victime. Les gens sont arrivés à Buchenwald en provenance de différents pays et dans des circonstances diverses. Les réduire uniquement à leur statut de victimes sans se souvenir de la diversité de leurs identités et de leurs destins avant, pendant et après Buchenwald signifierait en fin de compte adopter le point de vue de leurs bourreaux, qui ne les traitaient pas comme des individus, mais comme des détenus, qui étaient tous inférieurs à leurs yeux.

Mettre en évidence la diversité des personnes incarcérées à Buchenwald, ne pas seulement les réduire au statut de détenus: voilà le défi que nous devons relever d’autant plus que le temps passe. C’est encore possible, si nous ne limitons pas la mémoire à des formules et des rituels de l’ordre des généralités, si nous ne commémorons pas un collectif abstrait de victimes, mais parlons de personnes individuelles avec des noms, des origines, des langues maternelles et des parcours distincts.

Ensemble, ces citoyens de différentes nations, prisonniers politiques, Juifs et Témoins de Jéhovah, Sinti et Roms, enfants et personnes âgées, homosexuels et personnes socialement discriminées qui étaient emprisonnés à Buchenwald, formaient un microcosme qui représentait l’Europe entière, et dans lequel chacun avait son propre cheminement, avant, pendant et – s’ils ont survécu – également après Buchenwald. Il est aussi important de montrer que même dans le camp de concentration, ces différentes personnes n’ont pas fusionné en une masse amorphe. Il y avait des gradations et des hiérarchies parmi les détenus, tous n’étaient pas égaux, mais il y avait malgré tout de la place pour des initiatives visant à briser les barrières et à manifester un esprit de communauté.

Tradition et histoire

Au départ, mon grand-père était employé comme maçon à Buchenwald, puis il a été envoyé dans un atelier de meulage optique à l’extérieur du camp. Dans ma famille, on dit que l’atelier appartenait à Zeiss. Je sais qu’il n’existe aucune preuve historique d’un quelconque lien entre Zeiss et Buchenwald. Je sais aussi que les témoins contemporains sont considérés les ennemis des historiens. Les historiens s’expriment souvent comme si tous les faits concernant la Shoah avaient déjà été établis, mais il n’y a pas si longtemps, l’Allemagne s’est soudainement souvenue des millions de travailleurs forcés dont la déportation avait été orchestrée dans le centre de Weimar par le plénipotentiaire général Fritz Sauckel. Le grand public allemand n’a pris conscience de ce souvenir que lorsque des actions collectives ont été intentées contre des entreprises allemandes aux États-Unis.

Je souhaite donc mettre en garde contre le fait de ne laisser parler que les documents ou de croire que tout a déjà fait l’objet de recherches. Qui sait où se trouve la vérité sur l’atelier d’optique où travaillait mon grand-père? Dans les archives que les historiens ont étudiées, ou dans les récits oraux de ma famille ? Bien sûr, je ne peux pas me permettre de juger de cela. Je peux seulement dire qu’il ne doit pas y avoir une histoire unique – homogène et officielle – des crimes nazis et de la Shoah. Tout comme une corde solide est composée de nombreuses fibres individuelles, ce pan de l’histoire doit également rester dynamique et multiple. Il doit laisser la place à la transmission de récits et de témoignages divergents s’il ne veut pas se pétrifier en dogme.

Une carte postale

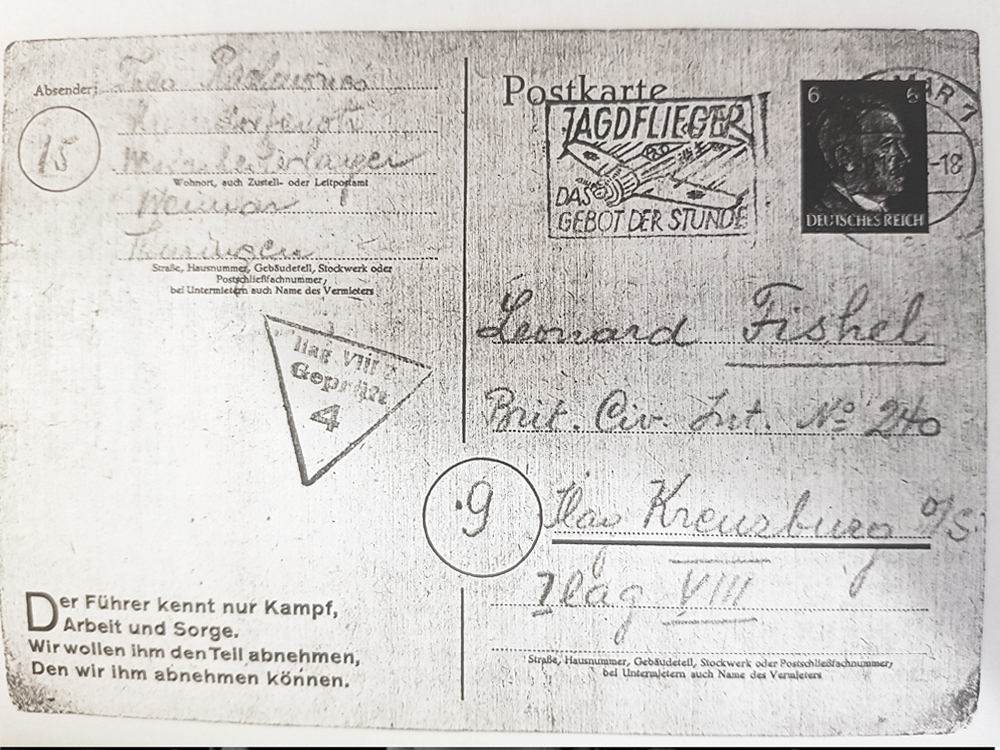

Il semblerait que mon grand-père ait réussi à établir des relations dans l’atelier avec des personnes qui n’étaient pas incarcérées à Buchenwald. Dans ma famille, il y a une carte postale qui, bien qu’écrite de sa main, a été envoyée de l’extérieur du camp, de Weimar, à l’ami de sa fille, son futur gendre Leonard Fishel, interné en Silésie parce qu’il avait vécu à Anvers en tant qu’Anglais juif. Comme expéditeur, mon grand-père avait indiqué «Theo Rachmunes» : Theo, en grec pour Dieu, Rachmunes, en yiddish pour la miséricorde. «Dieu ait pitié», ou «Dieu le miséricordieux».

Cette carte postale montre par conséquent que mon grand-père avait gardé son humour et n’avait pas perdu son sens de l’ironie à Buchenwald. C’est un signe qu’il ne se laissait pas humilier.

La carte postale a aussi une autre signification. Lorsque le survivant d’Auschwitz et écrivain israélien Yehiel De-Nur, qui se faisait appeler Ka-Tzetnik, a été invité à témoigner dans le procès Eichmann, il décrivit Auschwitz comme « une autre planète ». Pour reprendre ses propres termes que certains d’entre vous connaissent sûrement déjà : « Là-bas, le temps était autre de ce qu’il est ici sur terre […] Les habitants de cette planète ne portaient pas de noms. Ils n’avaient ni parents ni enfants. Ils ne s’habillaient pas comme nous nous habillons ici […] Leur respiration même était rythmée par les lois d’une autre nature. Ils ne vivaient ni ne mouraient selon les lois de ce monde. »

D’une part, ce qu’écrit De-Nur à propos d’Auschwitz vaut également à Buchenwald. Bien que Buchenwald n’ait bien sûr pas été un camp d’extermination au sens propre du terme, les lois habituelles de l’humanité ne s’appliquaient pas non plus dans ce camp de concentration. D’autre part, Auschwitz et Buchenwald étaient bien sur cette terre. Comme presque tous les Allemands, après la libération de Buchenwald, les bons citoyens de Weimar ont feint de ne rien savoir du camp de concentration, comme s’il s’agissait d’une autre planète. Mais le fait que mon grand-père ait travaillé dans un atelier à l’extérieur du camp et qu’il ait réussi à faire envoyer une carte postale partie de Weimar montre que les habitants ne voyaient pas seulement Buchenwald de loin. Il est évident qu’ils sont également entrés en contact avec les gardes et les détenus.

Cependant, ce n’est pas la clôture électrifiée du camp qui garantissait la séparation entre les détenus de Buchenwald et les habitants de Weimar. C’était surtout la barrière intérieure que les habitants de la ville avaient érigée dans leur tête et dans leur cœur. Cela leur a permis de percevoir le camp comme faisant partie de leur vie quotidienne, mais en même temps d’ignorer ou même d’approuver ce qui s’y passait, tout en se prévalant d’une moralité immaculée. La possibilité de priver de sa signification morale la connaissance de l’injustice, de la cruauté et du meurtre, voire d’en faire quelque chose de moralement positif, n’est pas inédite et spécifique à Buchenwald. Et elle continue à nous horrifier.

Tout comme Buchenwald faisait partie de Weimar à l’époque, Weimar ne peut se dissocier de Buchenwald aujourd’hui. Car Buchenwald n’a pas été construit sur une autre planète, mais sur l’Ettersberg tout proche, où Goethe aimait se promener. Même après la construction du camp, certaines personnes continuaient à flâner sur ce site. Karl Otto Koch, le commandant du camp, veilla à ce qu’un parc destiné aux gardes SS soit créé directement le long la clôture du camp. Un nichoir, un bassin et un petit zoo pour quatre ours et cinq singes y avaient été aménagés. À portée de vue des détenus, les animaux y menaient une belle vie.

Là encore, ce n’est pas seulement le fil barbelé qui séparait les détenus des familles des gardes qui se promenaient dans le parc et visitaient le petit zoo. C’était une barrière intérieure qui permettait ce cynisme sans cœur. Ce cynisme distinguait les SS de mon grand-père, dont la douce ironie prouvait que, contrairement à eux, il avait conservé son humanité.

Que signifie survivre ?

Max Brunner survécut. Craignant que les gardes n’assassinent les Juifs du camp à l’approche des Américains au début du mois d’avril 1945, il se cacha dans le bloc des invalides avec l’aide de camarades belges. Il reçut une nouvelle fois une fausse identité, cette fois, celle d’un Français qui venait de mourir. Le 11 avril, le camp fut libéré et le 28 avril, mon grand-père transporté en avion par les Américains, avec d’autres survivants, de Weimar à Milan, puis de là à Bruxelles, où il tomba dans les bras de ma grand-mère et de mon père le 3 mai.

Max n’avait pas seulement fait preuve de courage, d’initiative, de solidarité et d’ironie – il avait surtout eu de la chance, beaucoup de chance. Mais il savait aussi comment mettre la chance de son côté. Il réussit à s’adapter aux conditions et aux circonstances changeantes et, même dans les configurations les plus défavorables, il s’efforçait toujours de trouver de nouvelles solutions et de nouvelles issues. Cette capacité a contribué à sa survie, car la Shoah n’a pas fait irruption dans l’histoire comme une poutre brise une vitre. Elle s’est développée progressivement, de l’exclusion et la persécution jusqu’à l’extermination. La Shoah n’est pas un accident ni un événement extérieur à l’histoire. Elle fait partie de l’histoire. Son origine, sa continuation et ses répercussions sont inscrites dans l’histoire.

Bien que mon grand-père soit revenu de Buchenwald, il est mort en 1962, à l’âge de 68 ans, probablement à cause des dommages à la santé qui lui ont été infligés au camp. Voici donc une dernière leçon de l’histoire que je souhaite relater ici. La libération ne signe pas la fin de la persécution. Bien que les survivants se soient dispersés depuis Buchenwald aux quatre coins du monde, qu’ils aient retrouvé leur famille, leur village et leur ville, ou qu’ils aient construit une nouvelle vie dans des pays étrangers, ils ont désormais quelque chose en commun. Buchenwald a marqué leurs âmes et leurs corps, de façon invisible, mais permanente Le camp a achevé une présence psychologique et physique qui, bien qu'elle ne définisse pas la personne, a un effet constant sur elle.

Les criminels sont également rentrés chez eux, largement impunis. Et eux aussi nous ont transmis quelque chose : une conviction politique composée de la haine, du racisme sous toutes ses formes et de l’autoritarisme. Même si elle ne cesse de subir des mutations, elle continue de menacer les minorités et les plus faibles de la société. Elle ne tolère pas la pluralité ; elle met en péril tous ceux qui sont considérés comme étrangers et inférieurs aux héritiers et parents politiques des auteurs des crimes des nazis. Contrairement à un virus, il n’existe pas de vaccin contre cette idéologie violente et destructrice, qui pourrait à tout moment devenir une épidémie. C’est pourquoi il faut lui résister encore et encore. C’est l’un des buts principaux de la mémoire de Buchenwald.

Prof José Brunner, Tel Aviv

Sources :

Brunner, Henri : War Memories 40-45, 2000, non publié.

Brunner, Max : Testimony 1404, Yad Vashem Archives, 1959.

Fishel, Melvyn George : Caught in the Torments of the Shoah, 2019. www.fishel.net/shoah.html.

Szeintuch, Yechiel : « Ka-Tzetnik », in: Dan Diner (dir.), Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur, Stuttgart, Springer-Verlag, 2011-2017.

José Brunner donnant une conférence en Israël